Se sognato sulla 92: è il momento di prendere una decisione importante, ma sbagliata, che rovinerà la vostra vita e la vostra reputazione per sempre.

Se sognato sulla 92: è il momento di prendere una decisione importante, ma sbagliata, che rovinerà la vostra vita e la vostra reputazione per sempre.

Se sognato ricoperto di cioccolato: è Pasqua.

Condividi questa opera dell'ingegno umano!

Se sognato durante la Candelora: buone notizie! La vostra missione su Saturno avrà un esito inaspettato. Se sognato da un epistemologo albino: ripensate ai saggi consigli della vostra nonna sul letto di morte. Povera vecchia. Ma se l’era cercata, e comunque non ci sono prove.

Se sognato durante la Candelora: buone notizie! La vostra missione su Saturno avrà un esito inaspettato. Se sognato da un epistemologo albino: ripensate ai saggi consigli della vostra nonna sul letto di morte. Povera vecchia. Ma se l’era cercata, e comunque non ci sono prove.

Se sognata da un arrotino: i vostri piani per la sostituzione del Principe Carlo con uno Yorkshire mutante di nome Guendalino verranno sventati dall’Imperatore del Giappone aiutato dalla Polizia Segreta del Mozambico. Da chiunque altro: state per essere divorati dal Grande Cthulhu.

Se sognata da un arrotino: i vostri piani per la sostituzione del Principe Carlo con uno Yorkshire mutante di nome Guendalino verranno sventati dall’Imperatore del Giappone aiutato dalla Polizia Segreta del Mozambico. Da chiunque altro: state per essere divorati dal Grande Cthulhu.

Per essere coerente col suo titolo, avrei dovuto parlare di “Come parlare di un libro senza averlo mai letto” senza averlo mai letto. E, invece, me lo sono letto, e posso affermare senz’ombra di dubbio che trattasi di un libriccino piccino piccino ma inaspettatamente interessante. Premetto che non è una cosa del tipo “Passate Gli Esami Senza Leggere I Libri” o “Fate Bella Figura Durante Una Discussione” o “Fatevi Una Cultura In 48 Ore” – è un discorso del tutto diverso. Questo libro è stato scritto prima di tutto da un lettore, un lettore che, nonostante sia francese, professore di letteratura, psicanalista e, come se non bastasse a scoraggiare chiunque, sospettosamente freudiano, mostra una passione per la lettura tale da rendermelo subito simpatico (nonostante un po’ di spocchia tipicamente gallica). Non solo: con una onestà intellettuale degna di miglior causa, tutti i libri portati da Bayard a sostegno della sua tesi sono libri che egli confessa candidamente di non aver mai letto ma al massimo sfogliato (fra i quali la Recherche di Proust, Il Nome della Rosa, e altri titoli la cui ignoranza farebbe inorridire ogni bibliofilo) – cosa che me lo rende doppiamente simpatico. E allora dove sta l’inghippo? Abbiamo qui un letterato che ammette di non leggere? Come è possibile? In primo luogo, dobbiamo ammettere che non è possibile leggere tutto. E in secondo luogo, dobbiamo interrogarci su cosa significa, per noi, leggere. Abbiamo qui, infatti, un libro sulla lettura intesa come processo attivo e creativo. Siamo abituati a considerare l’atto del leggere come la controparte passiva di quello dello scrivere: l’autore crea, il lettore sta seduto e ascolta. In realtà leggere è un atto di creazione, di scrittura del nostro libro interiore, di costruzione del nostro mondo interiore (ed è per questo che poche cose come le letture comuni possono cementare l’amicizia o l’amore tra le persone): ed è per questo, inoltre, che leggere un libro non si esaurisce con l’ultima pagina – non è come dare un esame o fare un esercizio in palestra: “Promessi Sposi? Fatto. Il Vecchio e il Mare? Fatto. I Malavoglia? Fatto.” – ma è un processo continuo. Un processo che non deve essere per forza meccanico – inizio dalla prima pagina e vado fino all’ultima, parola per parola – e che paradossalmente può anche fare a meno dell’atto vero e proprio della lettura. Una persona intelligente e appassionata, dice Bayard (e chi può dargli torto), può saperne su un libro che non ha mai aperto (e fa il caso dell’Ulisse di Joyce) molto di più di un’altra persona che lo stesso libro se lo è sorbito dall’inizio alla fine e non ne ha conservato nulla. E’ ovvio che non leggendo un libro non se ne possono cogliere i dettagli – posso farmi un’idea della Guida Galattica per gli Autostoppisti anche senza aprirlo, ma chicche come “l’orizzonte del fenomeno scarpa”, “ehi! Ciacci quel ganzo di Ford Prefect?” o i Santi Frati Pranzisti me le perderò per forza – ma nella maggior parte dei casi, in fondo, ne vale la pena (specie per quei bei romanzoni russi di una volta o per le diciottologie fantasy)? Non ci sono due persone che leggono lo stesso libro nello stesso modo (basta vedere i giudizi e i commenti a questo stesso volume), così come il giudizio o l’idea che noi abbiamo di un libro (letto o non letto) non è un oggetto immutabile, come scolpito nella pietra. Noi cambiamo, il mondo cambia, cambia la nostra percezione e il nostro immaginario – cambia anche il nostro modo di leggere. O di non leggere. Ve lo consiglio caldamente, questo libretto: lo si legge in un paio d’ore (o anche meno, se non lo leggete) e c’è da rifletterci su finchè vi pare.

Leggere un libro di René Guénon è sempre una sfida: per la complessità dei temi; per lo stile, arido, essenziale, liscio come uno specchio e come uno specchio privo di appigli; per l’impressione generale di tedio e di “burocraticità” che riesce a comunicare pur parlando di argomenti affascinanti; per l’etichetta di “reazionario” che pensatori come lui o Evola (!) si sono visti affibbiare (e neanche poi tanto ingiustamente). Tutte queste considerazioni valgono anche per “Il Re del Mondo”. Eppure, giunti alla fine, non si può fare a meno di chiudere il libro con un senso di vertigine, come dice la nota in quarta di copertina, e di sbalordimento. Chi è il Re del Mondo? Chi legge Martin Mystére avrà ben presente la leggenda dell’Agarttha, la misteriosa città tibetana, per alcuni sotterranea, per altri situata su un monte inaccessibile: posta al centro di una rete di tunnel che collegano luoghi in tutto il mondo, Agarttha sarebbe la sede di chi, persona, organizzazione, o chissà cosa, regge i destini del mondo. Già capirete come un argomento del genere possa essere una meravigliosa ed inesauribile fonte di ca**ate, e in effetti lo è stato: dagli Ufo all’Atlantide, dai druidi ai nazisti ai seguaci della Golden Dawn, ce n’è per tutti i gusti. Guénon è, mi sembra, un po’ più sobrio, e la rete che tesse non comprende nè marziani nè superuomini nè megacomputer senzienti, ma allusioni più vaghe, citazioni più remote, nomi, luoghi, personaggi che sono da sempre agli angoli della nostra memoria e a cui magari non abbiamo mai pensato seriamente. I Re Magi, per esempio, l’Isola del Prete Gianni, la leggenda del Graal, la città di Salem, i Rosacroce, l’Ultima Thule. Quello che veramente affascina in un libro come questo (che per inciso non contiene nessun accenno alla possibile ubicazione di qualsivoglia città misteriosa) è il senso di vastità che riesce a comunicare. E’ davvero una specie di macchina del tempo: nel giro di una dozzina di pagine ti trovi catapultato in un passato lontanissimo eppure sempre presente, sempre “attuale” perchè quasi “al di fuori” del tempo: il mondo dei miti, degli archetipi, delle leggende immemorabili su cui si basa tutta la nostra storia. E per tutta intendo tutta: dai Cinesi agli Ebrei, dagli Indiani ai Vichinghi, dai Greci ai Maya, le basi, i temi, i “Simboli della Scienza Sacra” (per citare il titolo di un altro bellissimo libro di Guénon) sono sempre gli stessi. Per questo, “Il Re del Mondo” è un inaspettato gioiellino: perchè sembra parlare di cose che già sappiamo, mostrandoci invece quanto ci sia ancora da imparare, o meglio, quanto abbiamo dimenticato delle nostre stesse radici. E’ come aprire una finestra in casa tua e scoprire che dà su un paesaggio vastissimo e meraviglioso. A un certo punto, puoi chiudere perchè gli spifferi ti danno fastidio; oppure puoi saltare fuori e correre ad esplorare.

Proposte di personaggi per una collaborazione con Plünk, finita a tarallucci e vino e Logerfothep

Il Papa ha rinunciato alla contestatissima (e, a mio parere, con buona ragione) visita alla Sapienza di Roma. Il che mi offre l’occasione di postare quest’immagine che conservo da tempo, tratta dal sito Worth1000.com: per il resto, consiglio la lettura di questi due libri:

*Perchè non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici) di Piergiorgio Odifreddi;

*L’Illusione di Dio di Richard Dawkins;

tanto all’inferno ci andrete comunque.

Più tardi: leggo sul Corriere che Mastella si è dimesso dopo che la moglie è finita agli arresti domiciliari. No, così, tanto per restare in tema col titolo del post.

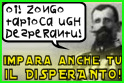

“Il Disperanto è noto per essere la lingua più complessa del mondo. Una lingua incomprensibile per chiunque, l’unica lingua che ha solo eccezioni e nessuna regola. La necessità di inventare una lingua incomprensibile a tutti risultò evidente nella seconda metà del XIX secolo quando, di ritorno dalla guerra di Crimea, Wolfgang Von Vonvorvororoff (roff woff woff, non so, provate un po’ voi a pronunciarlo…) si accorse che in patria tutti parlavano la sua lingua. Un mondo in cui tutti parlavano con tutti era per lui, educato secondo rigidi principi aristocratici, inconcepibile, e l’idea che i suoi pensieri potessero essere compresi da chichessia inaccettabile. Sicuro che la quasi totalità della popolazione mondiale condividesse il suo pensiero (e non dandosi pena di consultare nessuno, in nessuna lingua, per esser sicuro) decise che qualcosa andava fatto, oltre a insultare i vicini in turco. Il primo pensiero fu di concepire una lingua che solo lui potesse comprendere di modo che qualsiasi cosa volesse dire, che non dovesse essere capita, potesse essere pensata essendo chiara solo a lui stesso, nella sua persona fisica e di fatto non compresa da ciascuno (insomma, voleva una lingua che capisse solo lui). Dopo alcuni mesi di riflessione però gli fu evidente che, se messo sotto tortura, avrebbe potuto tradurre i suoi pensieri nella lingua da lui concepita e che solo lui poteva comprendere, in una lingua comprensibile ad altri e questo avrebbe inficiato tutto il lavoro di non comprensione che aveva fatto lasciandolo nell’incombenza di inventare una nuova lingua ancora più incomprensibile. Fonti austere narrano che una sera d’inverno, mentre si trovava a Bruxelles in visita ad un amico commercialista, gli venne l’idea di costruire una lingua che fosse incomprensibile a tutti, compreso lui stesso. Iniziò quella sera stessa, pronunciando parole estratte a caso da dizionari, dalle sue memorie della Crimea o dal suo soggiorno a Imperia dell’estate precedente. Come risultato fu cacciato malamente dalla casa del commercialista pare dopo aver detto “Bønatsâ porcatsâ mădamblë” (che, dato che indossava una giacca di tweed, significava “La sua signora stasera ha proprio un bell’aspetto“). Eh si.

E così, quella sera stessa, nacque il Disperanto.”

[Da “Žippônió Maialë. Ovvero breve storia evocativa sull’invenzione del Disperanto” del Rev. Gotrocchio Svonkolo, Ed.Fu Manchu, 1952]

Esempi, stralci e allocuzioni estratti dal Catalogo Generale Totale Globale Universale Von Vonvorvororoff della Lingua Disperanta (Vol. MCXIV, quarta edizione):

La frase italiana “Oggi è una bella giornata” si può tradurre “Eesţĭ im pallâ mörödeŕ walla walla” in alcune circostanze piuttosto comuni (in una giornata dispari, di sole, per chi possiede un orologio da polso Bulova e si trovi a Cesano Boscone).

Struttura grammaticale:

eesţĭ: usato per indicare che hai intenzione di pronunciare una frase di senso compiuto (al contrario di “ôste” che viene usata per indicare l’intenzione di pronunciare una frase senza senso) se l’interlocutore è boemo. Nel caso l’interlocutore provenga da un paese che inizia per B (es. Belgio) ma non la Boemia si usa la variazione in u- (uestĭ), altrimenti è possibile usare la variante kl’pitsch (tranne nel caso l’interlocutore parli esperanto o sia un oggetto inanimato, nel qual caso bisogna produrre un suono basso e gorgogliante prima di sbattere la porta con violenza).

im: termine che indica un periodo di tempo variabile tra 10 secondi e 4000 anni collocabile in un epoca tra il mesozoico e domani pomeriggio. Nel caso stia piovendo il termine viene usato per indicare il baracchino delle castagne che si trova in piazzale Loreto e da qualche tempo ha alzato i prezzi. Per i commercialisti si usa sostituire il termine con la locuzione “püsgamìnìs gniko gniko”.

pallâ: Nei giorni dispari e per i possessori di orologi da polso Bulova costituisce il verbo corrispondente all’italiano “essere”, o “spedire per posta prioritaria” o “percuotere con ramoscelli di biancospino”. Altrimenti è possibile usare il termine “turio/a/ozzo” per indicare rispettivamente sicurezza dell’essere, vaga perplessità sulle possibilità dell’esistenza, serafico disprezzo nei confronti dell’ontologia moldava. E vorrei ben vedere.

mörödeŕ: Se rivolto a chiunque tranne che Giorgio Moroder significa “giornata” altrimenti, nell’improbabile caso che stiate dicendo “oggi è una bella giornata” in Disperanto a Giorgio Moroder, e consigliabile l’utilizzo della locuzione “Enœ vabżdzius Mogol” che può significare anche “zuppa di porri” se un haitiano ha appena attraversato la strada sulle striscie.

walla walla: si usa per indicare bellezza, piacere o orrido disgusto al limite dell’insanità mentale a Cesano Boscone (che, per una strana coincidenza, in Disperanto può significare “e questo me lo chiama un risotto? Voglio parlare con il direttore immediatamente! Altrimenti spacco tutto! Lei non sa chi sono io!”) e in tutte le località montane che contengano nel nome le due lettere sc (tipo Madonna di Scompiglio, chiaro, no?). Altrimenti può significare “olio per motori”, “elucubrare” o “gamberetto” a seconda del numero di sillabe contenute nella parola conclusiva della frase che precede. Per tutte le altre località si può usare alternativamente “quivăssa/jâ/vileăssa” a seconda del colore dei capelli, orientamento religioso e gusti in fatto di dolci della cugina di primo grado dell’interlocutore (in assenza di cugini si usa il più comune “kakaǿsmǿr”).

Controesempio: “Oggi è una bella giornata” si traduce con “Uestĭ püsgamìnìs gniko gniko turiozzo enœ vabżdzius Mogol quivăssa” se rivolta a Giorgio Moroder da un commercialista belga (la cui cugina di secondo grado sia ortodossa, bionda e amante della Sacher Torte) senza orologio da polso, che disprezza l’ontologia moldava e si trovi in una località montana il cui nome non contenga “sc” (quale ad esempio Madonna di ‘Mpiglio).

Osservazione:

Vale la pena di notare che “Eesţĭ im pallâ mörödeŕ walla walla” se pronunciato il 12 del mese da un prete ortodosso con l’intenzione di mangiare una zuppa per cena significa “Spostati panzone che non riesco a raggiungere i gamberetti”.

Portiamo ad esempio, inoltre, l’incipit dell’Iliade in Disperanto, se narrata da Omero stesso ad una festa di addio al celibato in Tracia (cosa effettivamente successa, si veda ad esempio Esioppo “Vita di Omero dalla sua fondazione al tracollo della borsa del ’29“): “Ļamplůmilla ög achillë åmbarabà kircħner Soufflè”.

Già il mercoledì successivo però, in caso di brutto tempo, sarebbe diventata: “Breôst weordünge wyrŝan wig Soufflè”.

Considerazioni sul Disperanto di alcuni eruditi presi a caso:

“Sono ammaliato quanto affascinato. Qualsiasi cosa possa essere detta vuole dire qualcosa in Disperanto. Ma temo che perlopiù si tratti di cazzate.”

(J. L. Borges alla lettura di apertura del congresso “El desperanto es muy bonito y jo soy un caballero col panzon muy guapo!“, Madrid, 1912)

“Non sottovalutate il potere di una lingua. Col Disperanto si può dire qualsiasi cosa, in qualsiasi modo. Ad esempio il testo integrale di “I am the walrus“, di Lennon, McCartney, se pronunciato da un allevatore di spigole umbro con l’otite è un’invocazione satanica, dalla prima all’ultima parola. E questo i quattro ragazzi di Liverpool lo sapevano bene.”

(Abramo Lincoln a sua moglie)

“E infine, dopo la cacciata dall’Eden, e il crollo della Torre di Babele l’umanità fu definitivamente e irrevocabilmente divisa dall’invenzione degli orologi da polso ad opera dell’ingegner Bulova e dalla formulazione della lingua disperanta ad opera del Von Vonvorvororoff. Ma la volontà dell’Altissimo di creare una specie che non capisca un cazzo di niente e nessuno si è infine definitivamente realizzata solo con l’avvento di Windows Vista.”

(N. Chomsky – “Lingue, credenze, software e cazzate varie all’alba del 31 agosto“)

“Il sospetto si allontana a bordo di una Ford blu del ’47.” (T.J.Hooker nel quattordicesimo episodio della terza stagione dal titolo “Il disperanto assassino“). In disperanto la frase “Il sospetto si allontana a bordo di una Ford blu del ’47.”, se pronunciata da un’allevatrice di opossum di Malta nella domenica delle Palme significa: “Godo nel dire cose che nessuno capisce.”

T. Cook – “Disperanto da viaggio – Eccezioni alle eccezioni” Come usare correttamente la lingua disperanta e tutte le eccezioni che riguardano località nel caso ci si trovi in viaggio.

F. Nietszche – “Disperanto Storico – Desuetudine e ricorrenza” Tutte le espressioni in disperanto che per una contingenza di eccezioni non hanno significato alcuno da secoli o verranno ad avere significato solo in un futuro remoto.

C. Babbage – “Macchine per pronunciare il Disperanto” Come costruire in casa una macchina idraulica automatica in grado di pronunciare tutti i fonemi più raccapriccianti. Allegato il manuale per correttamente interpetare il loro significato.

Chucky la Bambola Assassina – “Disperanto for dummies“. Tutte le frasi e le espressioni per rivolgersi correttamente a dei pupazzi. In sei volumi rilegati in pelle di opossum.

Eulero – “Manuale di conversazione disperanta ad uso delle giovini di belle speranze appartenenti alla Nobiltà Viennese” Come parlare in disperanto e fare bella figura in società senza averlo effettivamente imparato. Raccolta di frasi senza traduzione e possibili reazioni degli interlocutori con suggerimenti su come proseguire la conversazione. In omaggio “Domande generiche in Disperanto”.

K. Popper – “Falso Disperanto” Come falsificare qualsiasi affermazione con una semplice frase in disperanto.

J. Hillman – “Puer disperantum” Il disperanto dei fanciulli insegnato agli adulti.

Contribuisci anche tu alla diffusione di questa meravigliosa e utilissima lingua! Copia e incolla il codice qui accanto sul tuo sito, e anche tu avrai il banner con le sagge parole del Maresciallo Von Vonvorvororoff!

Contribuisci anche tu alla diffusione di questa meravigliosa e utilissima lingua! Copia e incolla il codice qui accanto sul tuo sito, e anche tu avrai il banner con le sagge parole del Maresciallo Von Vonvorvororoff!

| <a target=”blank” href=”https://www.mazzate.com/scienze/lezioni-di-disperanto”><img src=”https://www.mazzate.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/scienze-disperantobanner.jpg”/></a> |

Visto che non siamo proprio dei cafoni, e alla cultura in fondo in fondo ci teniamo, ecco un piccolo ma prezïoso volumetto dedicato all’arte poetica del Maestro Sardelli, musicista di fama internazionale, grande esperto di musica barocca nonchè colonna del Vernacoliere. Ogni altra parola è superflua.

Perchè mai,

Novello Ermete,

Che sovra al molle suol

D’apriche e humide vasche intorno sparso

Ov’ogni lagrimar

De’procellosi nembi

E ‘ gemiti celesti alquanto accoglie

E gl’ubertosi lidi umetta e impasta,

Teatro de’centaurei

Novelli tuoi cimenti tu eleggesti

Non te lo vai un po’

A pigliare nel culo te

E quel motorino di merda

Ché m’hai schizzato

Tutti i pantaloni?

***

Tu ti turbi

di frotte di prischi grilli

e ti frilli i fischî natii

sin che fritti i’ mischî:

cosa frulli? Eh?! Ora

li raccatti tutti,

imbecille!

***

Se pei pindàrei colli

a’ patrii lidi il ferro

rapir che mobil seno fé

e d’altre terribil favella mòve

con novelle opre il fosco rio,

io passerei anche

verso le sette.

***

Anonimo provenzale del sec. XIII

Tant m’abelis

vostre cortes deman

qu’i eu ne pos

ni vueil

domander quant

pigl vostre maris

al mès,

mais saran

dü ou trecen mil euri

a andar ben.